– 目次 –

1.業務効率化を目指し、新システムを導入

2.ノンカスタマイズで業務のスリム化を推進

3.ミスの早期発見も可能に

導入ソリューション

- ハイブリッド販売・生産管理システムrBOM

PROBLEM 作業の平準化、安定的に高品質な製品提供

生産管理システム「rBOM」で、業務効率が2倍にアップ

COMPANY INFORMATION

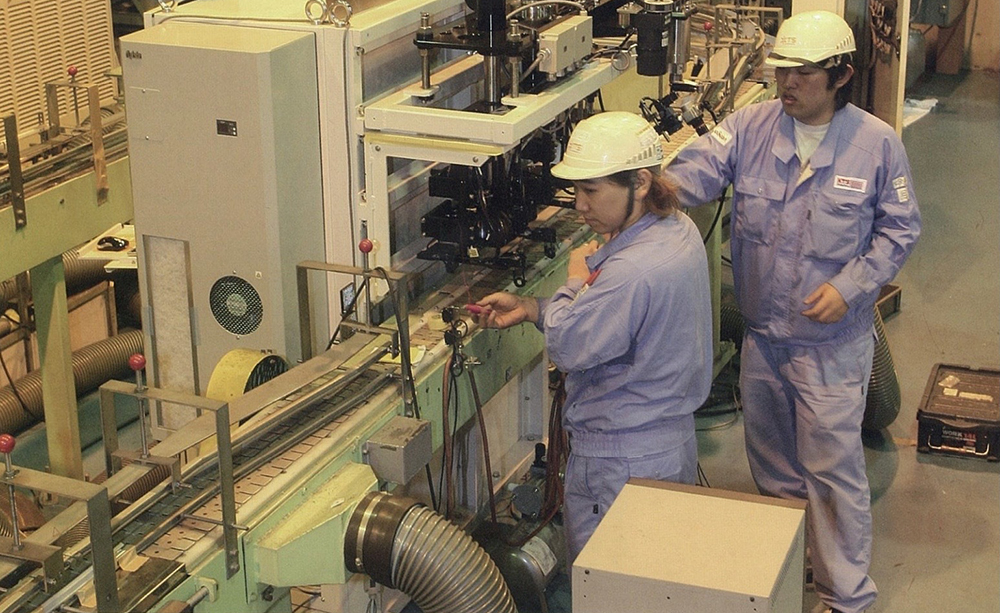

オムロン キリンテクノシステム株式会社(旧:キリンテクノシステム株式会社)様

- 業種 製造業

- 部門・業務 生産管理

各種容器類の検査機などの開発、製造を行っているキリンテクノシステム株式会社。

独自の生産管理システムを稼働させていた同社では、肥大化したシステムの問題解消と業務改善を目指して新システムを導入した。

その効果とは?

導入による効果

-

在庫の追跡・確認時間を50%に短縮

-

部品発注にかかる作業時間を30%削減

-

入力ミスによる誤発注がほぼゼロに

INTERVIEWインタビュー

DAiKOの想い

課題を解決するシステムでお客さまをサポート

藍佑次

rBOMシステム部

お客さまの課題を的確に理解し、それを解決するシステムをご提案するために、先方との打ち合わせ前に事前に要望事項を確認しておくことを心がけました。

今後も常に知識の習得に励み、お客さまの課題解決のお手伝いができるよう、業務に取り組みたいと考えています。

企業情報

| 社名 |

オムロン キリンテクノシステム株式会社(旧:キリンテクノシステム株式会社) |

| 会社概要 |

ビン・缶・PETボトルの検査機をはじめ、医薬・自動車などの業界の生産効率化に寄与する各種検査システムの開発・製造・販売。 |

本社 |

神奈川県川崎市 |

| 事業所 | 川崎 |

| 支店 | 韓国 |

| URL | http://www.kirintechno.co.jp/ |

SOLUTION導入したソリューション