※こちらの記事は2020年3月時点の情報を基に掲載を行っております。

企業と社員の安全を守るためには、普段から緊急時の対策を整えておくことが重要です。ここでは安否確認サービスが重視されるようになってきた背景と主なメリット、安否確認サービスを選ぶポイントをご紹介します。

さらにそれらを踏まえた上で、各社の安否確認サービスを取り上げ、どのような企業に向いているのかをご紹介します。

ページコンテンツ

安否確認サービスが必要な理由

企業で安否確認サービスを導入されるようになった背景と、主なメリットについてご紹介します。

企業で求められる事業継続計画(BCP)

企業で安否確認が重要な理由は、「事業継続計画(BCP)」という対策が広まってきているためです。事業継続計画とは、企業が災害などの緊急事態に巻き込まれたときのために、平常時から備えておく計画のことを指します。緊急時の損害を最小限に食い止め、事業の素早い復旧・継続を行うために、欠かせない計画です。

特に東日本大震災では、緊急時の事前対策の重要性が見直されました。以降、大規模な災害に備えて、多くの企業が策定を進めています。また、企業が想定するべきリスクは自然災害だけではありません。新型インフルエンザなどの大規模流行、サイバー攻撃による被害など、さまざまな被害に備えて計画を立てる必要があります。

そして、そうした計画の中でも重要な対策が、社員など関係各位の安否確認です。緊急時は通信回線が輻輳(ふくそう)して、連絡が取りづらくなり、対応が遅れてしまう可能性があります。そのため、万全な事業継続計画を立てるためには、社員や関係各位との確実な連絡が取れるサービスの用意が必要です。

安否確認サービスの具体的なメリット

安否確認サービスには具体的にどのような機能があり、導入することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。まず1つ目のメリットは、一斉に安否確認を行えることです。例として電話連絡は輻輳によりつながりにくくなるだけでなく、電話番号の確認→電話をかける→口頭で状況を尋ねるという一連の作業を行わなければなりません。簡素な連絡であっても、相手が電話を取るまでの待機時間があったり、混乱しているため正確な状況を伝えづらかったりする可能性があります。

一方、専用の安否確認サービスを使用する場合、一斉にメールを配信したり、専用のサイト上でお知らせを掲示したりすることができます。さらにサービスによっては、送られた側の回答を集計する機能や、緊急時に安否確認連絡を自動で配信したりすることも可能です。

2つ目のメリットとして、連絡用の特定サイトなどを利用して、双方向的な連絡が取りやすいことがあげられます。通常の電話やメールによる連絡は、基本的に登録されている番号・アドレスにのみ連絡を行います。そのため相手の手元に電話がない場合、連絡が取れないおそれがあります。しかし、専用の連絡用サイトや掲示板などを用意することで、PCやタブレットなど他の手段でも内容を確認することができ、安否情報を書き込むことができます。

3つ目のメリットは、社内情報を漏らさずに安全に連絡ができることです。企業機密に関わる重大な連絡を伝えなければならない場合、確実で信頼できる連絡手段を用意しなければなりません。安否確認サービスでは、グループ分けなどの機能を採用したものも多くあり、管理者や担当者とその他の社員への連絡を分けて管理することができます。これにより、情報の錯綜を防ぎ、各員に必要な情報を届けることができます。

安否確認サービスの選び方

安否確認サービスを選ぶときに、重視しておきたい3つのポイントをご紹介します。

1.アクセスが安定しているか

安否確認サービスは、緊急時でもつながりやすいことが最重要となります。電話による安否確認はつながりにくく、時間も取られてしまいます。そのため、基本的には緊急時でもつながりやすい、ネット回線を使用した方法が確実です。安否確認サービスを選ぶときは、メールやウェブサイト上で安否確認ができるサービスを選ぶことをおすすめします。

2.普段の業務にも使えるか

緊急時のみの使用では、普段からの運用コストや、不慣れさからくる緊急時の対応の遅れがネックとなってしまいます。そのため、平常時にも社内連絡などに使えるサービスを選ぶことが重要です。安否確認サービスは、主に緊急連絡網により安否確認を行っています。そのため、平常時にも連絡網として活用できるサービスも多いようです。安否確認サービスを選ぶときは、緊急時の対応力は当然として、こうした使い勝手の良さも考慮してみましょう。

3.拡張性の有無

緊急時・平常時どちらでも効率的に運用するためには、必要に応じて他の機能を追加することができるかどうか、という点も重要です。安否確認サービスは緊急時に確実に連絡を取れ、さらになるべく運用コストを抑える必要もあります。そのため、必要に応じて機能を選び、追加できるサービスを選ぶことが重要です。基本機能だけではなく、オプションやプランごとの違いも確認しておけば、より企業のニーズにあったサービスを選ぶことができます。

安否確認サービスの比較

各社が提供している安否確認サービスを比較・紹介していきます。

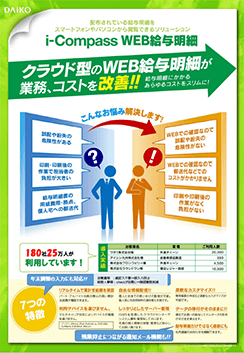

i-Compass WEB給与明細

「i-Compass WEB給与明細」は、大興電子通信が提供するクラウド型の情報配信ソリューションです。メイン機能はWEB上での給与明細確認ですが、高い拡張性があり、オプション機能として安否確認サービスを追加できます。サイト上で災害情報の配信を行うことができ、安否確認の返信もログインして報告可能です。

出社の可否や、施設の被害状況などを簡単に伝えることができます。平常時には、社内連絡にも利用可能です。さらにメイン機能である給与明細のペーパーレス化により、コスト削減にも活躍します。他にもe-ラーニング機能などのオプションも追加できるため、通常業務でも幅広い機能を求める企業におすすめです。

セコム安否確認サービス

「セコム安否確認サービス」は、セコムの災害監視センターから24時間365日サポートを受けられることが特徴的な安否確認サービスです。オプションとして、企業の管理者への緊急連絡や、緊急警報・注意報の発信、安否確認メールの代行なども行っています。災害時以外では、急な予定変更やアクシデントなどを伝える緊急連絡網としても利用可能です。自社内で対応するだけではなくは、プロの緊急対応をお求めの企業に向いています。

Yahoo!安否確認サービス

「Yahoo!安否確認サービス」は、検索エンジンやポータルサイトの運営で知られるYahoo!が提供しています。一斉連絡やグルーピング機能など、安否確認で必要な機能を備えた構成が特徴です。導入・運用コストが安く、扱いやすいサービスとして知られています。また、緊急時以外も連絡手段として使用可能です。

東日本大震災が起こったときも自社の安否確認システムの運用や、ポータルサイトのアクセス増加に耐えた実績を持っています。これらの特徴から、シンプルで安全、低コストでの運用をお求めの企業向けのサービスです。

あんしん連絡網 You-OK

「あんしん連絡網 You-OK」は、ラビックスが提供しているサービスです。正確には連絡網であり、安否確認サービスではありません。しかし初期費用や運用コストの安さがメリットであり、特に登録者数が20名以下なら、無料で利用可能です。また連絡方法はメールしかありませんが、回答コメントやメッセージ機能はリアルタイムで確認できるため、チャットツールと利用することもできます。ただし、1日のメール配信数が制限されていることに注意が必要です。

また同社では、本格的な安否確認システム、「e安否」の提供も行っています。こちらのサービスは有料ですが、緊急地震速報との連動によるメールの自動配信や、携帯のGPSと連動させメールを返信した位置確認機能を利用可能です。またライトプランで20名以下の利用の場合、制限つきですが、無料で利用できます。こうした特徴から社員数がそれほど多くない企業や、とりあえず安否確認サービスを試してみたい企業におすすめです。

自社にあった安否確認サービスを選びましょう

安否確認サービスは、企業と関係者の利益を守るために欠かせない安全策です。何かあってから、導入を検討するのではなく、早めの対策を心がける必要があります。自社にとって、どのような機能が必要か検討し、使いやすいサービスを導入しましょう。

給与明細から年末調整の申告は従業員のPC・スマホで対応!その他豊富なオプションも

i-Compass製品ページ:https://www.daikodenshi.jp/solution/i-compass/

-200x200.jpg)