※こちらの記事は発行時(2020年1月)の文章のまま掲載を行っております。

デジタルトランスフォーメーション(DX)については、すでに多くの方が興味を持っているのではないでしょうか。とはいえ、DX によって産業構造やビジネスモデルなどが大きく変化すると言われても、具体的なイメージを持っている方はまだ少ないでしょう。

一方で、様々なメディアで言われている、「DXの波に乗れない企業は生き残ることが難しくなる」という言葉に、不安を感じている経営者の方もいらっしゃると思われます。

本特集では、あらためてDXとは何か、ビジネスの何がどう変わっていこうとしているのか、についてご紹介します。

ページコンテンツ

「デジタル」を道具にした産業革命が起きようとしている

歴史上では、私たちの生活がより便利なものへと進化してきた過程において、大きな節目になったと考えられている事象があります。それが、18世紀後半から20世紀後半にかけて、第一次から第三次まで進んだとされる「産業革命」です。

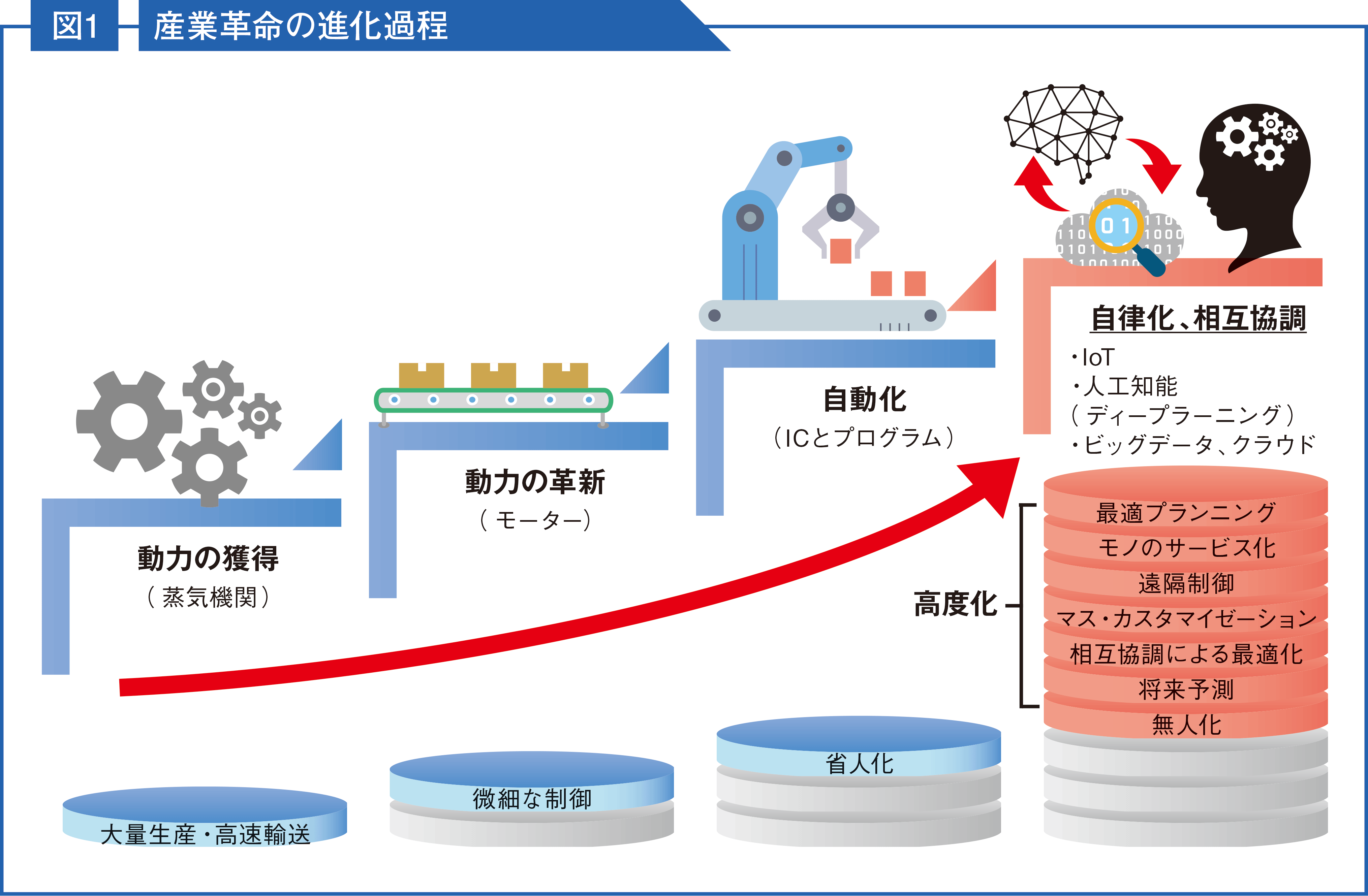

第一次産業革命では、「蒸気機関」という道具を使って当時人間の手で行われていた作業を機械化し、大量生産や高速輸送などによって生産の能率を大幅に上昇させました。次に第二次産業革命では、「電気機器」という道具を使って微細な制御や、スイッチを入れるだけという、より効率的な大量生産を可能にしました。そして、第三次産業革命では、「コンピュータ」という道具を使うことで、大量生産に関わる機械の制御や、様々な基幹業務なども自動化し、人間の作業負担が大幅に軽減されました。

そして、21世紀に入った今、新たな第四次産業革命が起きています。IoT(Internet of Things)やAI(Artificial Intelligence:人工知能)、ビッグデータなどの「デジタル技術」がその立役者であり、これらを活用してビジネスモデルや産業構造そのものをさらに進化させることを「DX(Digital Transformation:デジタル変革)」と呼んでいるのです(図1)。

経済産業省(経産省)でも「DX推進指標」において、DXのことを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

これまでのITによる変化とはどこが違うのか

日本では、一般的にまだDXについての認識や理解度が高まっていないことから、DXという言葉が「デジタル化」や「IT化」という言葉と混同されている傾向があるようです。

しかし、以下に示すようにDXという言葉の意味は、「デジタル化」や「IT化」という言葉の意味とは明確に異なっているのです。

「デジタル化」とは局所的な事象

デジタルトランスフォーメーションと聞くと、手書きだった文字をテキストデータ化したり、音楽や映像をアナログ情報からデジタル情報に変換したりして、コンピュータやネットワーク上で活用するというイメージを思い浮かべる方も少なくないでしょう。

それらはDXではなく、情報の「デジタル化」と呼ばれる局所的な事象に過ぎません。

「IT化」で実現できるのはあくまでも業務の効率化

DXに関する理解でよく間違えられるのが、IT 技術を業務改革に活用する「IT化」という事象です。これはあくまでもIT 技術を使って既存の業務を効率化していくことです。

一方でDX は、単に既存の業務を効率化するだけではありません。DX はIT技術を活用して、業務やビジネスモデル自体を変えたり、これまでは予想もできなかった全く新しいビジネスの形態を生み出すのです。

DXは「デジタル化」と「IT化」の基盤の上に実現される

デジタル化やIT化によってもたらされるビジネスの効率アップは、「デジタライゼーション」と呼ばれ「デジタルトランスフォーメーション」と明確に区別されています。

とはいえ、DXはデジタル化された情報と業務プロセスを活用して、新たなビジネスモデルや価値を創造するので、背景には「デジタル化」や「IT化」といった技術進歩の歴史が、大きく関わっていると言えるでしょう。

DXへの対応を阻む既存システムの壁

現在DXへの対応は、世界中で進んでいます。欧米の先進国だけでなく、中国や東南アジアなどの新興国でもDXの先進的な取り組みが行われており、日本はむしろ後れをとっていると見られています。

日本でも多くの経営者の方々が、将来の成長、競争力強化のためにデジタル技術を活用し、新たなビジネスモデルを創出するためDXに対応したいと思っているでしょう。

ところが、日本企業の場合はたとえ経営者がDXを望んだとしても、既存システムが事業部門ごとに構築されていることも多く、

- 全社横断的なデータ活用ができない

- 継続的なカスタマイズによりシステムが複雑化・ブラックボックス化している

- 現状のシステムの維持管理費用の負担が大きく、新規の投資を考える余裕がない

などの問題が生じます。DXのためにデータを活用するには、こうした問題を解決する必要があるのです。

経産省の調査によると、日本のIT関連費用の80%がレガシーシステムの維持・運営に割り当てられているという結果が出ています。すなわち、DXを進めるための戦略的なIT投資には、資金や人材は使われていないのです。

さらに、業務自体の見直しが求められる一方で、現場サイドでは混乱も大きく、いかに業務を滞らせることなくDXを進めていくかも課題と考えられています。

新興国では、逆にレガシーなシステムの導入が遅れていたことから、日本のような課題が存在しないため、DXへの対応が先行していると見られています。

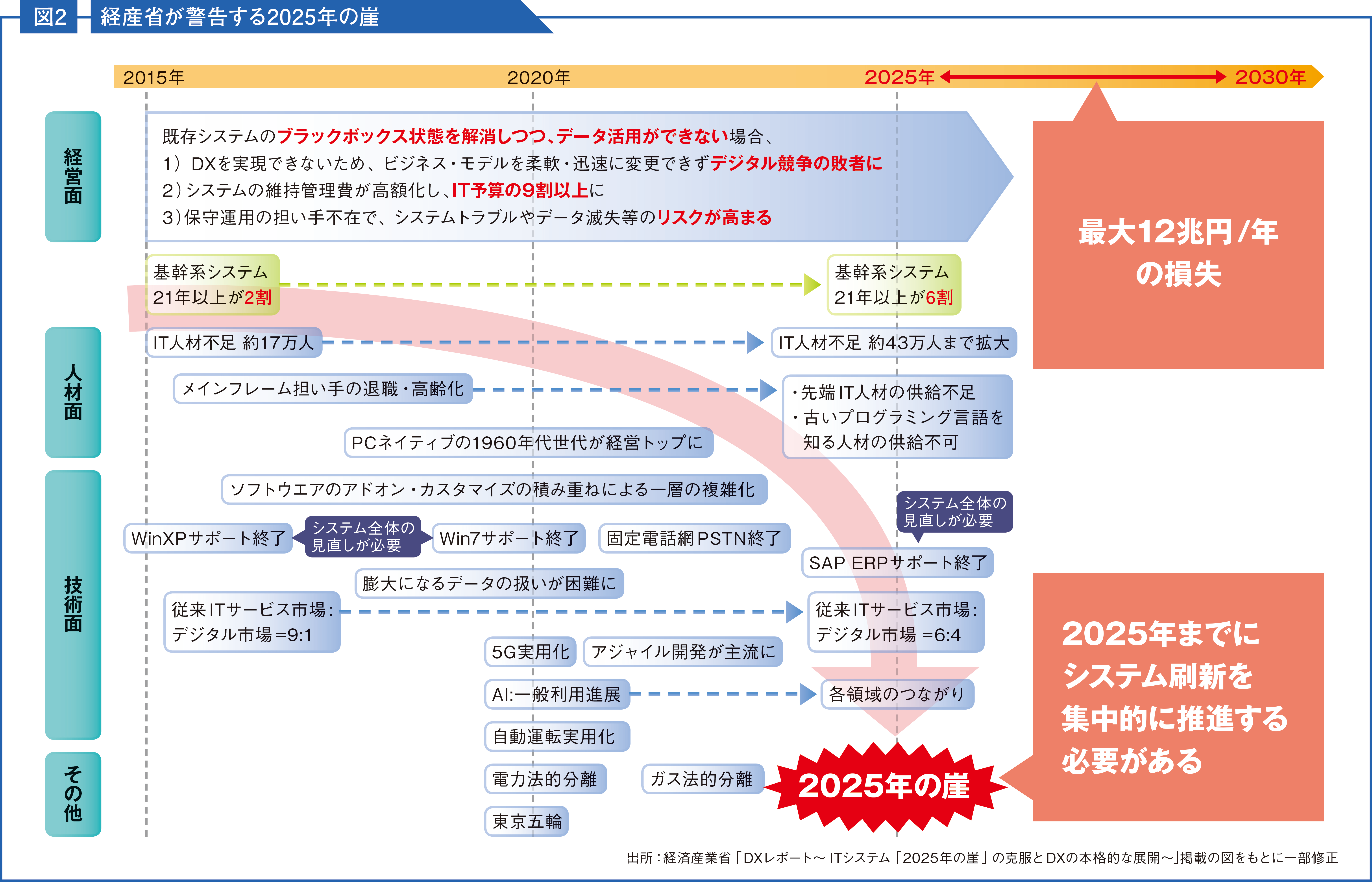

日本はこういった課題が克服できない場合、DXが実現できないだけでなく、2025年以降、最大で年間12 兆円(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があると予測され、経産省はこれを「2025年の崖」と呼んで警告しています(図2)。

様々な産業で広がりを見せるDXの最新事例

DXによって「競争優位」を生み出すといっても、これまでのビジネスモデルの延長で商品やサービスの価格を下げたり、新機能を持つ製品を投入するという意味ではありません。また、DXがなぜ第四次産業革命を促進するのかについて、言葉でいろいろと説明しても、なかなか実感できないかもしれません。以下ではDXに取り組む、様々な業態での最新事例を紹介しましょう。

デジタルトランスフォーメーションで事業を変革する老舗企業

IoT技術を活用したICT建機を用いて、スマートコンストラクションを展開している株式会社小松製作所(コマツ)は、工事現場で稼働するブルドーザやパワーショベルなどの建設機械にカメラやセンサーなどを取り付けてデータを収集し、それらを解析して活用することで、新たな事業を展開しようとしています。

コマツは金融機関と共同で新会社を設立し、建設現場における工事内容や工事の進捗状況、受発注情報などのデジタルデータを活用して、決済等の金融機能を備えたプラットフォームを中小建設事業者に提供すると発表しました。

コマツの建設機械を利用する建設事業者は、スマートフォンのアプリを使って、新会社から資材費などを立て替えてもらえます。もし建設事業者からの支払いが滞った場合は、コマツはICT建機を遠隔操作で利用できなくします。この仕組みは、お金を借りたいと思っている建設事業者にとっても、従来の銀行から

の融資よりも審査が効率化されることで資金繰りが円滑になり、財務体質が強化されるというメリットがあります。

また、全日本空輸株式会社(ANA)は、JR東日本と次世代交通サービス(Mobility as a Service:MaaS)の連携で合意しました。両者は、1つのプラットフォームで鉄道と航空の運行情報の確認や決済ができるサービスの構築を目指します。このサービスによって、目的地を定めた旅行者が1つのサイト内で航空便や鉄道の移動時間などを比較したり、組み合わせて購入できるようになります。

さらにANAは、VR(Virtual Reality:仮想現実)などの最新デジタル技術を活用して、遠隔地に置かれたロボットを自分の分身のように操作することで、実際にそこに移動したように感じる体験を提供する「ANA AVATARプロジェクト」を推進しています。この取り組みでは、ANA自身がロボット事業に参入するの

ではなく、アバターロボットの実用化を目指す企業に対して、要素技術開発の支援などを行います。

これまでのANAのビジネスモデルは、航空機を使って人や荷物などを遠くに運び、その運賃を収益化することでした。今後はそれだけではなく、利用者の「移動」という体験を様々な手段によって支援するサービスのビジネス化を目指します。

デジタルトランスフォーメーションで下請けからの脱却を目指す中小企業

東京・墨田区に存在する金属加工メーカーとして、 板金加工、プレス加工、金型設計・製作、プロトタイプなどを主な事業とする株式会社浜野製作所は、従来の下請け仕事から脱するべく、人と情報が集まる東京下町の利点を活かした新しいモノづくりの形をデジタルで模索しています。

浜野製作所の取り組みを支えているのが、3Dプリンターやレーザーカッター、3Dスキャナー、CNC加工機などといったデジタル工作機器です。製造業が大量生産の時代から、1つのラインで異なる種類のものを製造する少量多品種生産に移行する動きの中で、大企業が不得意とする一品物、試作品の製造を徹底的に効率化しました。これによって、浜野製作所では量産部品の加工から、スタートアップ企業の試作品製作や、研究者、デザイナーなどが思い描く製品の企画から携わり、量産までを手がけるといった事業の提供が可能になりました。

2014年4月には、モノづくりの基盤技術集積や異業種交流を目的とした「Garage Sumida」をオープンさせました。ここには、スタートアップの開発支援を行うインキュベーション(創業支援)施設の役割を持たせるなど、町工場として革新的な取り組みを積極的に進めています。

DXのキーワードは「共創ビジネス」

コマツとANAなど老舗企業での事例で共通することの1つに、本業とは全く関係がなかった企業との協業や、それまでコンペティターの関係だった企業と協業する「共創ビジネス」といった方法で、新しいビジネスモデルを創出しようとしていることが挙げられます。

そもそも、本業において盤石の基盤を築き上げたとしても、未来永劫それだけで存続していくことはできないと判断したことから、DXによって改革しようという発想が生まれています。

建設機械を製造するコマツは、銀行などの金融事業者と協業することで、本業とは全く結び付かなかった金融業を始めることになりました。航空会社のANAも、これまで競合関係と見られていた鉄道会社と協業したり、ロボット関連企業との協業で、旅行体験を提供するという新ビジネスを始めようとしています。そして、浜野製作所のような中小企業であっても、商品の企画から開発に関われるようになれば、本業以外で様々な業種の企業との協業が生まれてくることが予想されます。これが、まさしくDXと呼べる取り組みなのです。

もう1つ、注目しておきたいポイントがあります。本業と全く関係のないビジネスを始めるだけならば、過去にも様々な取り組みがありました。しかし、DXの特徴は、新しいビジネスモデルを始めることが、本業の売り上げ向上にも貢献できるということです。

建設事業者も容易に融資が受けられるならば、もっとコマツの建設機械を利用した方がいいと考えるようになるでしょうし、ANAも移動サービスの提供による航空機利用者の増加や、バーチャルな移動体験が実際の移動需要に繋がっていくことにも期待しています。

DXへの取り組みを成功させるために寄り添いたい

以上でご紹介したように、DXの目的は新しいデジタル技術を導入することではありません。あくまでも、「デジタル技術の活用」によって「ビジネスモデルを変革すること」や「競争上の優位性を確立すること」にあります。

DXによって創造される「共創ビジネス」では、まさに敵が味方になり味方の中でお互いに自分の優位性を出していくことで、顧客も含んだすべての人がWin/Winとなる関係を築いていくのです。

DAiKOとしても、直接課題を伺い、お客さまに寄り添い伴走しながらDX推進実現に向けたお手伝いをしていきます。私たちには、60年間にわたって情報通信技術に関わってきた、様々なデジタル技術の蓄積とノウハウがあります。そういった、DAiKOのコアコンピタンス(工事、インフラ構築、ネットワーク技術、セキュリティ、SIサービス、新ツールの適用、業務パッケージの提供)でお客さまをサポートし、DXを加速させるお役に立ちたいと思っています。

お客さまのDX推進を支援させていただくDAiKO

「DXとは単にデジタル化を進めることではありません。DXの本質は、デジタルの力をフル活用して、お客さま自身の企業文化やビジネスモデルの変革を推進し、激変するビジネス環境の中で競争優位を確立していくことにあります。これからは、お客さまとDAiKOとの関係も大きく変わっていくでしょう。DXの推進には、お客さまとの共創ビジネスの推進がより重要になってくると思っています。DAiKO はお客さまのDX 推進で共創パートナーに選ばれるよう、お客さまに寄り添ってお手伝いしたいと思っています」

( マーケティング本部 DX 推進室長 大澤 尚)

「DX はいきなり実現できるわけではありません。試行錯誤を繰り返し検証し、改善しながら実現していきます。そのため、必ず仮説検証をするフェーズが必要になってきます。一般的にはPOC(Proof of Concept)を何度も繰り返して推進することが必要ですが、POC用システムの作成に多大な時間をかけざるを得ないため、十分な検証ができずにとん挫しているケースが多いのも現実です。DAiKOは新しいツールを活用して、POC開発を短期間で実施します。最小限のもので検証、改善を進めていくサービスを通して、お客さまに寄り添う支援を実践していきたいと考えています」

( マーケティング本部 DX 推進室 担当部長 泉川 太)

本記事はD’sTALK Vol.49の掲載コンテンツです。

その他の掲載コンテンツは下記のページからご覧ください。

https://www.daikodenshi.jp/daiko-plus/ds-talk/vol-49/

本文中に記載の製品名、会社名は各社の商標または登録商標です